印度洋是世界海上贸易通道最为密集的区域之一,印度洋的“石油航线”和“贸易通道”是包括中国在内的许多国家所仰仗的“战略生命线”。由于具备丰富的自然资源、重要的海上战略通道并且新兴区域大国集中,印度洋地区日益成为全球大国竞争的主要战场。在印度洋地区获得战略优势,就能够有效地对西亚、中东、南亚甚至中亚地区施加影响。对中国来说,印度洋地区不但是重要贸易和能源通道,也是中国“一带一路”建设的重点地区,《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》明确指出海上丝绸之路的重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋延伸至欧洲。随着“一带一路”建设的实施,中缅油气管道建成运营,中巴经济走廊进入全面实施阶段,瓜达尔港、汉班托特等由中国投资建设的港口相继建成运营,我国在印度洋地区的利益越来越广泛。汉斯·摩根索指出,现实主义认为利益是判断、指导政治行为的唯一永存的标准。因此,印度洋地区的安全问题也越来越多地引起中国的重视。

地缘风险指由于行为体间的地缘政治事件,引发区域内地缘政治结构变化和不同行为体战略和态度的转变,导致对主体在政治、经济、安全等方面造成的不利影响,通常认为其内涵大于地缘政治风险,包括地缘政治、地缘经济、地缘安全等方面的风险。地缘政治的结构现实主义始于1963 年科恩提出的地缘政治结构理论,后经不断完善和发展,形成以结构分析为特征的结构主义方法,并逐渐成为二战后地缘政治研究的主流。该理论将世界和地区地缘政治解释为不同层次、按等级制排列的空间结构,认为国家在国际权利“金字塔”中的结构位置是造成各国对外政策不同的主要原因,通过分析地缘政治结构内的互动关系更好地解释世界地缘政治关系,其理论蕴含着建立在地理学区域观念基础之上的地域结构分析理论方法,能够较好地用于“一带一路”建设在不同地区面临的地缘风险分析。以公开获取的近年来印度洋地区国家间的主要事件和文献数据为基础, 采用地缘政治结构现实主义的视角、方法,分析“一带一路”建设在印度洋地区面临的主要地缘风险,并提出维护印度洋地区安全稳定、推进“一带一路”建设的建议。

1 印度洋地区的战略地位及地缘战略格局

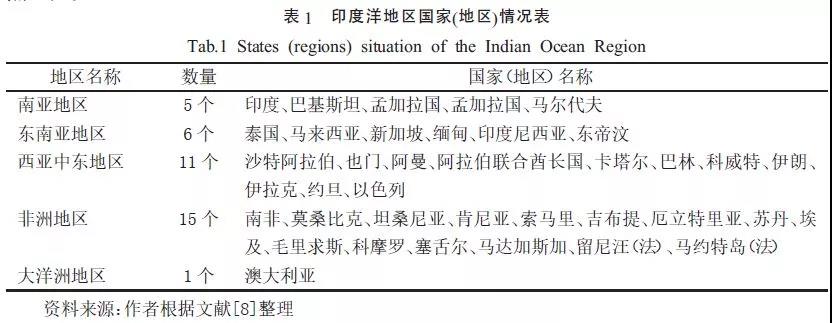

印度洋地区通常指印度洋及印度洋沿岸的南亚、东南亚、西亚中东、非洲及大洋洲等地区,共有38 个国家和地区,约25.1 亿人口(表1)。地理上包括南亚地区、东南亚地区、西亚中东地区、非洲地区和大洋洲地区等5 个地理单元。南亚地区是印度洋地区的核心,位于印度洋北岸中部,靠近印度洋中心航线,对控制整个印度洋具有重要意义。西亚、中东地区是世界上最主要的油气资源富集区,也是我国最重要的能源进口地区,目前我国石油进口的40.2%来自该地区;大洋洲地区是世界重要的金属矿产区,我国铁矿石进口的45.3%来源于该地区。非洲地区是世界主要不发达国家的集中区,也是未来中国对外经济贸易发展的重点地区。

1.1 重要的战略地位

印度洋地区拥有繁忙的海上贸易通道,其西北经红海、苏伊士运河和地中海或西南绕过非洲南端的好望角可进入大西洋,东北经马六甲海峡、巽他海峡、龙目海峡或东南经澳大利亚大陆以南可进入太平洋。拥有1/9 的世界海港,1/5 的世界海港货物吞吐量,石油运输量占世界的56.5%,居世界首位。波斯湾—好望角—西欧、北美,波斯湾—马六甲海峡(或龙目海峡、望加锡海峡)—日本,波斯湾—苏伊士运河—地中海—西欧、北美等航线是世界上最主要的石油运输线。世界第一和第二大能源通道———马六甲海峡和霍尔木兹海峡———分别位于印度洋东西两侧。

印度洋地区也是世界上资源最丰富的地区之一。在世界八大主要油气储藏地区中,印度洋地区有3 个,分别是波斯湾及其沿岸、印度尼西亚沿海和大陆架、澳大利亚西北大陆架,油气总储量占世界的70%以上,仅波斯湾沿岸的油气储量就约占世界的60%,产量约占世界总产量的1/3,海洋油气产量约占世界海洋油气总产量的40%,波斯湾是世界海洋石油最大产区,有“世界石油宝库”之称,因此被认为“谁控制了波斯湾,谁就能控制西欧、日本,也就控制了整个世界”。

1.2 复杂的地缘战略格局

从地缘政治视角看,印度洋地区是一个由不同级别、不同类型的众多行为体形成的复杂而又开放的地缘政治体系。地区内的波斯湾、南亚、东南亚、东部非洲、南部非洲等次地区层面以及中东、非盟、亚太等印度洋地区周边的地区性体系里构建地缘政治的平衡体系。地区内的次体系层面有东盟、南亚区域合作联盟、南部非洲发展共同体、海湾合作委员会和印度洋委员会等组织;与印度洋地区有交叉和联系的周边地区性体系组织有非洲联盟、亚太经济合作组织、东盟地区论坛等。这些组织主要关注地区性合作,在经济、文化交流、地区协调发展等方面作用明显。

在这个复杂的地缘政治体系中,美、中、日、俄等域外强国对该地区有重要的影响,地区内已形成印度为区域内大国,处于第一梯队,澳大利亚、伊朗、巴基斯坦、埃及、南非等国具有相当实力,处于第二梯队,其他国家为第三梯队的地缘政治结构。美国、中国和印度三国之间的战略性的竞争合作态势在印度洋上基本形成,并可能成为21 世纪印度洋地区地缘政治结构的塑造性力量。区域内包括恐怖组织、跨国颠覆势力、有组织犯罪团伙等非国家行为体的重要性也呈不断上升的态势。

2015 年3 月国家发展改革委员会、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确指出丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海),中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海,中国至东南亚、南亚、印度洋。21 世纪海上丝绸之路的重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋。无论是陆上方向还是海上方向,印度洋沿岸地区都是“一带一路”建设实施的重点地区,尤其是印度洋北岸的南亚地区地处“一带一路”海陆交汇之处,是进“一带一路”建设核心地区。在“一带一路”建设推进会议中划定以“新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊”作为主要骨架,推进“一带一路”倡议的实施。其中,中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊位于印度洋北岸的南亚地区。随着“一带一路”在印度洋地区的推进,肯尼亚- 乌干达经济走廊、俄比亚- 吉布提经济走廊、坦桑尼亚- 卢旺达经济走廊等逐步发展起来。中巴经济走廊建设也进入到全面实施阶段,瓜达尔港自由贸易区、白沙瓦至卡拉奇高速公路、喀喇昆仑公路二期升级改造工程等三大项目顺利推进,几十个项目进入早期收获模式,中巴经济走廊项目已经成为“一带一路”建设的排头兵和试验田,在“一带一路”建设中起到很好的引领和示范作用。印度洋地区大多数国家是发展中国家,与中国的矛盾冲突少,传统友谊深厚,合作前景广阔,随着大量大型投资合作项目的开展,该地区已经成为中国对外经贸合作发展的重点地区,在中国未来的发展中具有重要的地位。

2 “ 一带一路”建设在印度洋地区面临的主要地缘风险分析

重要的战略位置使得印度洋地区被地缘政治家称为“决定世界命运的最后区域”,成为21 世纪大国角力的重要区域。近年来美国持续推行所谓的“印太战略”,不断加大对印度洋地区的关注和投入力度。随着“一带一路”建设的实施,中国在印度洋地区的影响力也不断增强。另一方面,印度洋地区内矛盾、冲突多发,中东、南亚和非洲东北部是全球武装冲突最集中的地区。美国地缘政治学者罗伯特·卡普兰曾经断言“印度洋已成为21 世纪各种挑战的核心舞台”。从中东、中亚、南亚到东南亚,这里有恐怖主义势力与反恐怖主义的战斗,西方文明与伊斯兰文明的交汇冲突,也有大国间激烈的资源角逐和地区主导权的竞争,使得该地区潜藏的利益纷争多,冲突多发,“一带一路”建设面临的地缘风险严峻。

2.1 美国“ 印太战略”带来的风险

冷战后,美国成为在印度洋地区存在军事力量的唯一区外大国,美国将印度洋地区视为绝对海权利益所在,将印度洋及其毗邻水域视为21 世纪全球冲突和竞争的中心。美国想要继续保持对印度洋的绝对主导权,通过掌握印度洋的制海权,平衡地区力量以防止崛起力量对美国的主导地位提出挑战,巩固其世界霸权。美国出台的海军战略《21 世纪海上力量合作战略》指出美国“可靠的作战力量将会继续部署在西太平洋和阿拉伯海、印度洋,以保护美国的重大利益,确保盟友安全并威慑潜在的敌人和竞争对手”。为实现在印度洋地区的战略目标,美国进行了周密的战略部署。通过建立军事基地控制印度洋关键海域和海上重要战略通道。美军迪戈加西亚基地“位于印度洋心脏地带,扼守印度洋通向东南亚、东亚、非洲沿岸、地中海及澳大利亚等地的要道”,辐射范围覆盖印度洋沿岸各地区。在巴林部署的美第五舰队,兵力可辐射波斯湾、红海、阿曼湾、亚丁湾和阿拉伯海等地区。为兼顾印度洋和西太平洋,监控马六甲海峡,美国在新加坡建设樟宜基地作为美国第七舰队的后勤基地和航空母舰的停泊港。2011 年以来美国在澳大利亚达尔文港不断增加驻扎部队人数,扩大美军在澳大利亚斯特灵海军基地范围,并且计划在印度洋上的科科斯群岛建新军事基地。此外美国还成立了非洲司令部,在吉布提建立军事基地等,加强在非洲的政治军事存在。

近年来,随着印度洋地区重要性的日益凸显和美国在印度洋地区优势地位的相对下降,美国提出并积极推行“印太战略”,得到日本、澳大利亚、印度等国的积极响应。美国希望建立一个包含以上国家在内的联盟体系,在“印太地区”更有效地制衡中国的崛起。印度则将“印太战略”作为提升其大国地位的重要渠道和平衡中国在印度洋影响的重要手段,积极支持和配合“印太战略”。特朗普政府上台以来,出于共同遏制中国的目的,美印关系进一步增强,正如特朗普与印度总理莫迪会谈时所言,美印关系“从来没有这么牢固过”,美国官方的报告也认为美国与印度的战略展望正日益趋同,印度将成为美国越来越重要的安全伙伴。美印两国将在从非洲到东亚的广阔区域内建立更加密切的伙伴关系,加强军事合作,包括举行联合军事演习,帮助印度提高武器装备水平,在反恐、情报共享和后勤补给等方面加强全面合作。在印度洋地区美国拉拢印度,联合遏制中国的趋向逐步出现。

美国将中国在印度洋地区维护正当权益的行为看做是对其全球霸权的一个挑战,对中国在印度洋地区的经贸合作和开发建设进行打压和遏制。自中国提出“一带一路”倡议以来,美国国内对中国的“一带一路”建设普遍抱有警惕和防范心理,甚至不乏偏见和误解,认为中国的“一带一路”倡议具有地缘政治和地缘经济等多重动机。甚至声称“一带一路”建设是“中国版的马歇尔计划”和中国版的“再平衡战略”,特朗普政府的“印太战略”对冲中国“一带一路”建设的意图十分明显。

2.2 印度“ 印度洋控制战略”带来的风险

印度自独立后就将称霸南亚、控制印度洋,作为印度长期追求的战略目标。印度的海权之父潘尼迦强调“谁控制了印度洋,印度的自由就只能听命于谁”。印度的首份海洋战略报告《印度海洋学说》明确提出了控制印度洋的战略,将未来印度海上力量在印度洋的海权目标划分为三个层次:绝对控制区(距离印度洋海岸50km 的范围)、中等控制区(500~1000km的范围)和“软控制区”(1000km 以外的范围)。另一方面,作为印度洋地区国土面积最大、人口最多、综合国力最强、地理位置最优越的国家,印度国土深入印度洋达1600 余km,扼守北印度洋航线的中心位置,在控制印度洋上拥有得天独厚的地理优势。印度从政治、军事、经济等方面加大对印度洋地区的控制,为了主宰印度洋, 印度本能地排斥大国势力在印度洋地区的存在,积极对印度洋外的大国实施威慑战略,由印度主导建立的“印度洋海军论坛”,有意识地将中国排斥在外,就是典型的例子。

由于历史和现实的原因, 印度对中国迅速增长的经济和军事实力戒心重重。“一带一路”建设的实施,使中印两国利益在印度洋地区交汇,印度对中国在该地区的活动更加敏感,对中国“一带一路”建设疑虑重重。有印度学者认为中国的“海上丝路经济带”是以经贸外衣包裹的军事“珍珠链”战略(String of Pearl Strategy)。印度国防分析研究所研究员古帕里特·库拉纳把从属于第一岛链的日本到整个印度洋描述成一个中印“海洋竞争弧”,更充分反映了印度对中国进入印度洋的戒心。中国与印度洋沿岸国家的正常经济合作,也被过度解读为中国在印度洋的军事布局和对印度的围堵,甚至将中国的“海上丝绸之路”解读为中国在南海和印度洋地区实施深远的海上霸权战略。印度政府于2014 年提出与“21世纪海上丝绸之路”相似的“季风计划”(Project Mausam),希望构建一个由印度主导的区域多边合作架构,这被外界普遍认为是印度莫迪政府对冲和抗衡中国“一带一路”建设的重要战略。中国与印度洋地区国家的经济合作,常会被印度解读为“中国军事力量向印度洋和波斯湾地区扩张”。为削弱中国在印度洋地区的影响力,印度积极响应美国的“印太战略”,加强与美国、日本、澳大利亚等国家在这一地区的合作。2016 年4 月,印度与美国就共享彼此军事基地的《后勤交换协议备忘录》达成共识,在不互派驻军的前提下,实现在彼此军事基地中进行物资转运、设备维修和人员休整,这将提高美印两国在印度洋地区的军事合作水平。

2.3 地缘支点国家“ 转向”的风险

巴基斯坦、缅甸、伊朗和斯里兰卡等国家对于“一带一路”建设具有重要意义,被视为“一带一路”的地缘支点国家。其中巴基斯坦和缅甸具备与我国陆上接壤并濒临印度洋的地缘优势,可成为中国“借道出海”,进入印度洋的重要通道。巴基斯坦作为“21 世纪海上丝绸之路”沿线的重要国家,是“一带一路”建设的重要支点国家、重要连接国家和重要示范国家;缅甸是中国优化周边地缘环境的理想国家之一,是在“一带一路”建设中具有节点性作用的国家;伊朗临波斯湾,扼霍尔木兹海峡,石油资源丰富,可以成为中东石油进入中国的重要海陆通道,是“丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路”的交汇点;斯里兰卡作为靠近南亚次大陆的岛国,扼北印度洋航线要冲,战略位置重要,是“海上丝绸之路”沿线的重要节点,也是印度的印度洋战略的重要国家。

美、印等国也一直把上述国家列为重点渗透、拉拢的对象,想方设法试图促成这些支点国家的“转向”。自美国实施“重返亚太”战略以来,缅甸在美国外交格局中的重要性不断增加,美缅关系明显改善,美国不断推进与缅甸的政治、经济以及安全等方面合作。2016 年4月亲西方的民盟上台后,中缅关系虽然继续保持了平稳发展的势头,但两国的大项目合作基本停滞不前,即便是得到了缅甸联邦议会批准的皎漂港开发项目也没有得到认可和启动;巴基斯坦近年来国内政局混乱、地方分离主义盛行,“阿塔”和“伊斯兰国”等恐怖主义势力猖獗,部族地区的政府统治薄弱,出于反恐战争和维护霸权的需要,美国不断加大对巴基斯坦的渗透和控制;斯里兰卡方面,2015 年新总统西里塞纳上任以来,在印度的施压下,斯里兰卡停掉了包括科伦坡港项目在内由中国投资的一些大型建设项目,曾被外界普遍解读为中斯关系出现了“拐点”和“转向”;伊朗方面,美国曾长期将伊朗视为“邪恶轴心”国,采取各种手段试图推翻伊朗现行政权。特朗普上台后一意孤行,退出伊核协议,强力推行对伊制裁,美伊关系不断恶化,美国对伊朗政权的制裁使美伊关系充满变数。这些地缘支点国家政权的稳定和对“一带一路”倡议的重大转向将影响“一带一路”建设的实施和中国在印度洋地区的国家利益。

2.4 恐怖袭击等非传统安全风险

印度洋地区国家间社会、经济发展水平差别大,不少国家国内政局动荡,经济发展缓慢,社会问题严重。按照2016 年发布的联合国人类发展指数衡量,该地区的人类发展指数总体上较低,且国家间差异大。区内发展水平最高的国家澳大利亚人类发展指数在全球中排名第二,最低的国家为阿富汗,列全球第171 位。区外大国势力的介入也加剧了国家的动荡,部分国家地区的局势动荡不安,难民问题、粮食短缺等非传统安全问题频发,宗教极端势力和暴力犯罪组织趁机坐大,印度洋地区成为国际恐怖主义和海盗活动最为猖獗的区域。伊斯兰世界涵盖从东非、东北非、整个中东、南亚直到东南亚,大片区域成为该区最显著的人文特征。崛起于伊拉克、叙利亚的“伊斯兰国”极端宗教势力在多国的联合打击下,开始向印度洋地区的阿富汗、印度、巴基斯坦、孟加拉等国迅速渗透,联合国报告显示,“伊斯兰国”渗透到阿富汗已经波及阿富汗25 个省份,约10%的阿富汗塔利班分子宣誓向其效忠。2015 年以来“伊斯兰国”在阿东部基地组织占领的腹地夺取了4 块地区,并建立了新省,实行伊斯兰教的哈里发统治,这引发了塔利班和“伊斯兰国”两个恐怖主义势力的持续武装冲突,使地区安全形势更趋恶化。恐怖主义势力越来越多地将在地区内开展建设的中资企业和工作人员作为袭击的目标,“一带一路”建设在印度洋地区面临的安全风险越来越高。

3 推动“ 一带一路”建设的建议

3.1 积极构建中、美、印地区战略平衡

中、美、印三国是印度洋上最重要的“利益攸关方”,三国关系的互动决定了印度洋地区的稳定与繁荣。中、美、印三国在战略文化、国家实力及地缘位置等方面不同,决定各国对印度洋的战略也不同。美国的霸权地位将维持相当长的时间,且不会轻易放弃在印度洋的主导地位,但其实力的相对衰退将是确凿的亊实。印度崛起速度较快,海军建设步伐加大,且拥有控制印度洋的地缘优势和战略意图,可能成为影响印度洋安全的最重要力量。中国的“一带一路”建设以开放合作、和谐包容、互利共赢为原则基础,广泛开展与印度洋地区国家间的合作,与美、印两国不存在地区主导权竞争。但随着“一带一路”建设的推进,中国在印度洋地区的影响力不断增强,美、印对中国的排斥也开始显现。因此在重视印度洋地区国家利益与安全,加大对该地区的经营建设方面,需避免引起美、印的担忧乃至反弹,避免出现美、印联合排挤中国的不利局面。另外,印度在印度洋地区重要的地位,决定了中国的“一带一路”建设需要印度的响应与合作。因此,应积极参与印度洋地区合作与对话机制,增强与美、印间的战略互信,加强与两国在反恐、反海盗、救灾、海底资源开发等领域的合作,稳步推进“一带一路”理念的宣传与落实,营造有利于扩大中国影响力、开展“一带一路”建设的地区环境。

3.2 加强对“ 一带一路”地缘支点国家的投资经营

从战略地位、地缘关系及与中国的关系等多方面综合分析,巴基斯坦和斯里兰卡应作为中国在印度洋地区重点投资经营的战略支点国家。

巴基斯坦是中国的“全天候战略伙伴”,中巴两国具有良好的合作基础。但是近年来,巴基斯坦国内恐怖主义多发、经济发展落后、政局不稳,沦为“失败国家”的风险增大。巴基斯坦的稳定和发展符合中国的利益,应加大中巴两国间政治、安全、经济等方面的合作,积极建设中巴经济走廊,扩大对巴基斯坦基础设施、能源等领域投资,促进巴基斯坦经济发展、政局稳定,努力经营好巴基斯坦,在“一带一路”建设中发挥好示范作用。

斯里兰卡是印度南部的离岸岛国,北隔保克海峡与印度相望,南部和东部紧邻中东、非洲通往东亚和大洋洲的海上航线,自古以来就是印度洋地区的交通和贸易要冲。海岸线漫长、良港众多,对印度洋航线意义重大。斯里兰卡长期与中国保持着良好的合作关系。近年来中国在斯里兰卡的港口、机场、铁路、公路等基础设施建设方面进行了大量的投资和援建工作,为中国在斯里兰卡的长期经营打下了良好的基础,但2015 年以来受斯政局影响,投资的政治风险有所上升。鉴于此,应加强中斯间政治、经济、安全等全方位的合作关系,对开展“一带一路”建设和维护中国在印度洋地区的利益具有重要意义。

3.3 开拓中国陆上进入印度洋的出海口

在“一带一路”建设背景下,以中国与印度洋沿岸国家经济合作为契机,构建中国从陆上直通印度洋的交通、贸易大通道,从面向南亚和东南亚的边疆省份出发,通过交通网络接入南亚、东南亚的中南半岛乃至中东国家,间接获得印度洋“出海口”。

新疆到巴基斯坦方向,应推动中巴经济走廊建设,以瓜达尔港为出海口,构建铁路、公路、管道多维一体的中巴战略通道。公路方面,扩建中巴间的喀喇昆仑公路,有效连接巴基斯坦境内的其他公路,使来自中东、北非等地的重要物资能够从瓜达尔港通过公路方便快捷地运送到中国境内;铁路方面,修建新疆喀什到巴基斯坦瓜达尔港的中巴铁路,实现中巴两国铁路运输的陆域贯通。根据地理条件可以选择由喀什- 白沙瓦- 奎达- 瓜达尔港的铁路路线。白沙瓦与奎达已有长约300km 的铁路相连,只需新建白沙瓦到喀什与奎达到瓜达尔港之间约400km 的铁路,并改造已有的300 多km 旧铁路,就能形成中巴间的铁路通道;管道方面,沿交通线铺设从瓜达尔港到达喀什的石油管道,将中东运来的石油绕开马六甲海峡,直接输送到新疆。另外,西起伊朗西部港口阿沙鲁耶,经巴基斯坦瓜达尔港直达信德省的讷瓦布沙阿的天然气管道已经开工建设,根据情况,中国可以考虑将该输气管道向北延伸到新疆境内,实现陆路从伊朗进口天然气。

云南到缅甸、孟加拉和中南半岛方向,从云南昆明通过铁路、公路和内陆水运等方式到达缅甸、孟加拉以及泰国的印度洋沿岸港口,进入印度洋。中国西部地区由云南经缅甸进入印度洋比绕道华南沿海港口经马六甲海峡进入印度洋要缩短3000~5000 km 距离。目前已经开通了从缅甸的皎漂到中国昆明的中缅输油管道,另外规划建设的昆明经缅甸到新加坡的“泛亚铁路”、昆明到曼谷的高等级公路、澜沧江—湄公河国际航道等方案都为中国云南进入印度洋提供了可行的途径。

广西北部湾到中南半岛方向,广西经越南、老挝到泰国、新加坡,避开了中南半岛北部的山地,有优越的条件可以建设现代化、高等级、大运力、多方式的陆路交通通道走廊,形成中国联系东盟和印度洋的战略主通道。如建设横穿老挝中部,连接中国广西、越南及中南半岛铁路网的铁路线,或从中国北部湾直接通泰国印度洋港口的石油管道以及从北部湾直接通到缅甸港口毛淡棉的陆上通道等多条由北部湾通往印度洋的通道。

3.4 加快开展印度洋沿岸多层次的航运补给点建设

中国早已成为印度洋上的航运大国,航运补给成为中国不得不面临的一个重要问题。十八大为中国军队建设提出了总体战略目标,即“建设与中国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”。随着中国经济利益的不断拓展,作为维护世界和平的一支重要力量,未来中国军队将越来越多地参与国际维和、人道主义救援、反恐反海盗等海外军事行动。自2008 年海军派出首批舰艇编队赴亚丁湾、索马里执行护航任务以来,海军已实现在亚丁湾海域的常态化存在。在执行海外维和任务方面,截至目前中国军人、警察和民政官员在刚果民主共和国、利比里亚、黎巴嫩等9 个动荡国家和地区参加了联合国维和与其他国际使命,中国已经成为联合国五个常任理事国中国际维和力量贡献最大者。在此背景下,对印度洋地区海外军事行动的补给和保障也成为中国不得不面对的一个问题,仅靠一个吉布提海外保障基地是不够的,宜尽快通过外交、经济手段建立起印度洋沿岸的综合航运补给体系,包括一般性油料物质补给点,相对固定的艇船靠泊补给、人员休整港口以及具备船舶装备修理能力的大型补给点。综合考虑沿岸国与中国关系和港口地理位置、自然条件及基础设施等多方面因素,可在巴基斯坦、斯里兰卡以及非洲的肯尼亚等地选择合适港口,作为在印度洋地区的海上综合补给基地,与所在国联合开展建设。更应当针对印度洋地区的情况,制定合适的地缘战略来应对该地区的地缘风险。

4 结语

从地缘政治结构现实主义的视角分析,印度洋地区形成印度为区域内大国处于第一梯队,澳大利亚、伊朗、巴基斯坦、埃及、南非等国具有相当实力,处于第二梯队,其他国家为第三梯队的地缘政治结构,美国、中国和印度三国之间的战略性的竞争合作态势在印度洋地区基本形成,并可能成为21 世纪印度洋地区地缘政治结构的塑造性力量,恐怖主义势力、跨国颠覆势力等非国家行为体的影响呈不断上升的态势。从影响印度洋地区地缘形势的主要行为体及其对“一带一路”建设的态度等方面,详细分析“一带一路”建设在印度洋地区面临的地缘风险,认为美国“印太战略”和印度的“印度洋控制战略”对“一带一路”建设带来较大的地缘风险,巴基斯坦、缅甸、伊朗等在“一带一路”建设中具有重要意义的地缘支点国家,在大国渗透、拉拢下对“一带一路”建设态度发生转变,也是“一带一路”建设面临的一个重要地缘风险,随着恐怖主义势力等非国家行为体活动和影响的增强,非传统安全问题也成为印度洋地区“一带一路”建设面临的重要地缘风险。

(本文转自:《世界地理研究》2018年第6期)

作者简介:

郗笃刚,中国人民解放军信息工程大学博士生;

刘建忠,中国人民解放军信息工程大学教授,博导。